- 全号目次

- 第100号(2025/03)

- 第99号(2024/12)

- 第98号(2024/09)

- 第97号(2024/07)

- 第96号(2024/03)

- 第95号(2023/12)

- 第94号(2023/09)

- 第93号(2023/07)

- 第92号(2023/03)

- 第91号(2022/12)

- 第90号(2022/09)

- 第89号(2022/07)

- 第88号(2022/03)

- 第87号(2021/12)

- 第86号(2021/09)

- 第85号(2021/06)

- 第84号(2021/03)

- 第83号(2020/12)

- 第82号(2020/09)

- 第81号(2020/06)

- 第80号(2020/03)

- 第79号(2019/12)

- 第78号(2019/09)

- 第77号(2019/06)

- 第76号(2019/04)

- 第75号(2019/02)

- 第74号(2018/12)

- 第73号(2018/10)

- 第72号(2018/08)

- 第71号(2018/06)

- 第70号(2018/04)

- 第69号(2018/02)

- 第68号(2017/12)

- 第67号(2017/10)

- 第66号(2017/08)

- 第65号(2017/06)

- 第64号(2017/04)

- 第63号(2017/02)

- 第62号(2016/12)

- 第61号(2016/10)

- 第60号(2016/08)

- 第59号(2016/06)

- 第58号(2016/04)

- 第57号(2016/02)

- 第56号(2015/12)

- 第55号(2015/10)

- 第54号(2015/08)

- 第53号(2015/06)

- 第52号(2015/04)

- 第51号(2015/02)

- 第50号(2014/12)

- 第49号(2014/10)

- 第48号(2014/08)

- 第47号(2014/06)

- 第46号(2014/04)

- 第45号(2014/02)

- 第44号(2013/12)

- 第43号(2013/10)

- 第42号(2013/08)

- 第41号(2013/06)

- 第40号(2013/04)

- 第39号(2013/02)

- 第38号(2012/12)

- 第37号(2012/10)

- 第36号(2012/08)

- 第35号(2012/06)

- 第34号(2012/04)

- 第33号(2012/02)

- 第32号(2011/12)

- 第31号(2011/10)

- 第30号(2011/08)

- 第29号(2011/06)

- 第28号(2011/04)

- 第27号(2011/02)

- 第26号(2010/12)

- 第25号(2010/10)

- 第24号(2010/08)

- 第23号(2010/06)

- 第22号(2010/04)

- 第21号(2010/02)

- 第20号(2009/12)

- 第19号(2009/10)

- 第18号(2009/08)

- 第17号(2009/06)

- 第16号(2009/03)

- 第15号(2009/01)

- 第14号(2008/11)

- 第13号(2008/09)

- 第12号(2008/07)

- 第11号(2008/05)

- 第10号(2008/03)

- 第 9号(2008/01)

- 第 8号(2007/11)

- 第 7号(2007/09)

- 第 6号(2007/07)

- 第 5号(2007/05)

- 第 4号(2007/03)

- 第 3号(2007/01)

- 第 2号(2006/11)

- 第 1号(2006/09)

「オーディションの発表事例」

川崎市産業振興財団プロジェクトマネージャー 森山芳樹

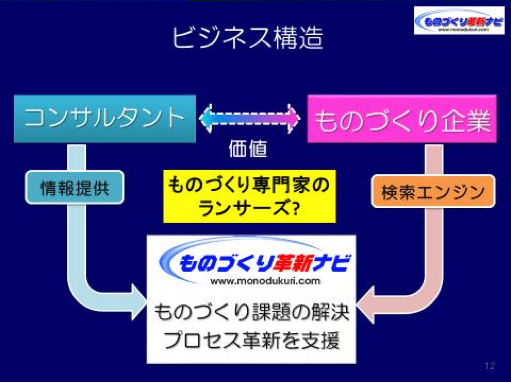

ここでご紹介するのは、さる7月25日に開催された第90回かわさき起業家オーディションで発表された提案で、

読者の方々にとって参考になると思い取り上げます。

提案者((株)産業革新研究所社長:熊坂治氏)は、これまでの企業経験を通じて物作りに関する技術的課題を分類・整理し、

各種の情報をWeb上にて無料にて提供する「ものづくり革新ナビ」のサービスについて発表しました。

(http://www.monodukuri.com)

同社は、Facebook、Twitterを活用した専門家による個別質問回答などを行っています。

現在提供されている業務内容は、

現在提供されている業務内容は、

➀カイゼン手法の解説

②活用事例の紹介

③Q&A

④セミナー紹介

⑤手法学習DVD販売

⑥専門家紹介

⑦個別質問

といった様々なことです。

実績としてはこの2年間で、情報提供数が約500件、累計利用者数28万人、月間アクセス数2万人という結果となっています。

また専門家の登録数は62名とのことです。

さて、中小企業の会社に対するさまざまな支援は、私どものような公的機関、技術士や診断士などの諸団体、あるいは、

コンサルタントのように個人事業として行うものが通常でした。

本提案は、株式会社として組織的に業務展開を行うところに期待感があります。

大きな利点としては、公的機関等とは違ってさまざまな制約が無く、経営者の自由な発想と責任で事業ができることでしょう。

しかし株式会社は継続性のために利潤の追求が求められます。

そこで、

①専門化登録にあたる協賛金

②Web等の広告掲載料

③専門家派遣時の紹介料

④DVD販売

⑤セミナー 研修会等の参加費 などで収益を見込んでいます。

すでに事業を開始し2年が経過し、着実に浸透しているとのことです。

本提案については起業家賞、会場応援賞等の4つを受賞しました。

当日のオーディション発表の様子は

「かわさき市民ニュース」の「第90回かわさき起業家オーディション」

(http://kcn.minibird.jp/)にて動画でご覧できます。

最後になりますが、今後もかわさき起業家オーディションをよろしくお願いします。

「製品開発の技術支援事例」

技術士(電気電子部門) 増田 久喜

川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティングによる技術相談から始まりまして、

その後に技術支援活動を継続して実施した事例を紹介します。

支援しました企業はプールや温浴施設などの水処理システムや機器の製造、販売、メンテナンスを行っている会社です。

対象製品は、発電機出力のモータを駆動するインバータに接続して、電力回収を行うためのパワー・コンバータでした。

同社の新規開発として商品化するにあたり、変換効率の目標を95%以上とし、

また、種々の仕様定格に依存しない基板を共通化することによりコスト・ダウンを行うことも必須条件でした。

支援しました企業はプールや温浴施設などの水処理システムや機器の製造、販売、メンテナンスを行っている会社です。

対象製品は、発電機出力のモータを駆動するインバータに接続して、電力回収を行うためのパワー・コンバータでした。

同社の新規開発として商品化するにあたり、変換効率の目標を95%以上とし、

また、種々の仕様定格に依存しない基板を共通化することによりコスト・ダウンを行うことも必須条件でした。

回路設計やシステム設計などの技術指導の一環として、製品開発に必要な測定機類や試験用設備も新しく導入して頂きました。

その結果、写真にあるようなパワー・コンバータ基板が完成し、目標とした変換効率、共通化、コスト・ダウンも実現できました。

プール用ろ過システムに組み込んでの商品化により、当初の目標を達成することができました。

ご担当者様のご意見として、「かわさき技術士センター」との仕事の進め方は、

はじめは敷居が高く感じましたが、技術相談からスタートして、目的に応じた内容で指導を受けられたことが良かったといったコメントでした。

また、指導は終了しましたが、再度の機会があれば、「川崎市産業振興財団」や「かわさき技術士センター」を活用したいといったお話しも頂戴しています。

お役立ち最新情報

[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)

| メニュー | 日 時 | 内 容 |

|

平成26年度 技術セミナー (14:00〜16:30) 川崎市産業振興 会館 9 階 第1研修室 |

2014年 10月8日(水) |

「知っておきたいリチウムイオン二次電池の安全化技術」技術士 渡辺春夫 「分かりやすいガスの分離・精製技術と分析技術」技術士 西田啓一 | 2014年 11月12日(水) |

「3D CAD による設計とは ~ Solid Works ~」技術士 磯村正義 「ロボットの実用化と技術開発の動向」技術士 久田見篤 |

2014年 12月10日(水) |

「これで納得! 電源回路にコンデンサが必要な理由」技術士 佐野芳昭 「電子機器の信頼性設計とFMEA解析手法」技術士 増田久喜 |

2015年 1月14日(水) |

「労働安全リスクアセスメントの課題と対策」技術士 鈴木安男 「ISO9001 とTPM の融合改善で現場を活性化し、安定受注体制の構築」 技術士 佐藤幸雄 |

[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)

| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |

13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |

| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |

| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |

中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。

★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業

★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」

TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/

NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info@n-kgc.or.jp

技術支援ニュース

技術支援ニュース